स्वतंत्र भारत के जन–जीवन पर लालकृष्ण आडवाणी का प्रभाव अत्यंत परिवर्तनकारी रहा है। वे अपनी जीवन यात्रा के 98 सोपान पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मिलकर जन्मदिन की बधाई दी। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने उनके सार्वजनिक जीवन और कार्यों की सराहना कर उनको आदरपूर्वक याद क्या किया जिससे कांग्रेस में एक नया विवाद छिड़ गया।

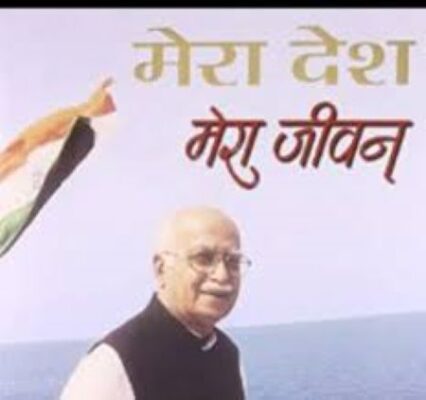

ऐसे अनुभवी राजनेता लालकृष्ण आडवाणी से इमरजेंसी पर बातचीत में किसकी रूचि नहीं होगी! उन्होंने क्या देखा, क्या अनुभव किया और उनका विश्लेषण क्या है? यह सब उनके सामने बैठकर पूछने के बजाए उनकी दो बड़े ग्रंथ आकार की पुस्तकों को पढ़ना वह पद्धति है जिसे गणेश परिक्रमा कहते हैं। पहली पुस्तक है– नजरबंद लोकतंत्र। दूसरी पुस्तक है– मेरा देश मेरा जीवन। इन पुस्तकों के प्रासंगिक अंश को उनके ही शब्दों में यहां लिखा गया है। प्रश्न इसलिए कि वह समझने में सरल हो और सहायक हो। इस प्रकार यह इमरजेंसी पर एक प्रश्नोंपनिषद है–

प्रश्नः अपनी जेल डायरी में आपने लिखा है कि ‘26 जून, 1975 इतिहास में भारतीय लोकतंत्र का आखिरी दिन साबित होगा। ऐसा ही हमने समझा था; पर आशा की थी कि यह आशंका निर्मूल सिद्ध होगी।’ एक तरफ आप आशंका में हैं तो दूसरी तरफ चाहते हैं कि वह गलत साबित हो। इसे आप समझाएं।

उत्तरः मुझे आशंका थी क्योंकि इंदिरा गांधी के दो चेहरे थे। 1969 से वे ऐसे संकेत देती रहती थी जिससे उनकी तानाशाही प्रवृति प्रकट होती रही। एक बार उन्होंने आरोप लगाया कि ‘जनसंघ मेरी हत्या की योजना बना रहा है।’ वह आरोप  घटिया और निराधार था। इसलिए हमने उनसे मिलने का निर्णय किया। हमारी मुलाकात के दौरान उन्हांेने अपने आरोप के पक्ष में न तो कोई प्रमाण दिया और न ही अपने आरोप को वापस लिया। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि उनके वक्तव्य को गलत ढंग से पेश किया गया। वास्तव में, वह कुछ नहीं बोलीं। उस बैठक ने मुझे विस्मित कर दिया। साथ ही इसने मुझे इंदिरा गांधी का आकलन करने के लिए मजबूर किया कि उनके निरंकुश व्यक्तित्व के दो पहूल हैं–असुरक्षा और अहंकार। उनके राजनीतिक जीवन में समय–समय पर ये लक्षण कमोबेश प्रकट होते रहते थे। 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन कर अपना वर्चस्व स्थापित करने के निर्णय के पीछे मुख्य कारणों में से एक असुरक्षा थी। मैंने यह पाया कि इंदिरा गांधी सत्ता–लोलुप थीं, जो स्वयं को जवाबदेह तथा विवेक के सामान्य मानदंडों से उपर मानती थी। इतिहास में सभी निरंकुश शासकों में ऐसे लक्षण दिखे हैं।

घटिया और निराधार था। इसलिए हमने उनसे मिलने का निर्णय किया। हमारी मुलाकात के दौरान उन्हांेने अपने आरोप के पक्ष में न तो कोई प्रमाण दिया और न ही अपने आरोप को वापस लिया। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि उनके वक्तव्य को गलत ढंग से पेश किया गया। वास्तव में, वह कुछ नहीं बोलीं। उस बैठक ने मुझे विस्मित कर दिया। साथ ही इसने मुझे इंदिरा गांधी का आकलन करने के लिए मजबूर किया कि उनके निरंकुश व्यक्तित्व के दो पहूल हैं–असुरक्षा और अहंकार। उनके राजनीतिक जीवन में समय–समय पर ये लक्षण कमोबेश प्रकट होते रहते थे। 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन कर अपना वर्चस्व स्थापित करने के निर्णय के पीछे मुख्य कारणों में से एक असुरक्षा थी। मैंने यह पाया कि इंदिरा गांधी सत्ता–लोलुप थीं, जो स्वयं को जवाबदेह तथा विवेक के सामान्य मानदंडों से उपर मानती थी। इतिहास में सभी निरंकुश शासकों में ऐसे लक्षण दिखे हैं।

पत्रकार और लेखक खुशवंत सिंह, जो आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के प्रबल समर्थक थे, को भी बाद में कहना पड़ा, ‘अपनी असुरक्षा की भावना के वषीभूत होकर उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट किया। उन्होंने संसद को अपने समर्थकों से भर दिया, जिनमें योग्यता से अधिक राजनिष्ठा थी; न्यायाधीशों के अधिकारों का अतिक्रमण किया, सिविल सर्विस को भ्रष्ट किया। पक्षपात उनका बहुत बड़ा मनोविनोद बन गया। वे लोगों को एक–दूसरे के विरूद्ध इस्तेमाल करना जानती थीं और इस कार्य में निपुण हो गई थीं। जैसा वह खेल खेलती थीं, वह दीर्घकाल में देश के लिए हितकर नहीं था।’

प्रश्नःआपने अपने संस्मरण में जार्ज आरवेल की दो पुस्तकों का उल्लेख किया है। उन पुस्तकों का इमरजेंसी से क्या कोई नाता बनता है?

उत्तरः मेरा राजनीतिक जीवन 1945 के आस–पास शुरू हुआ। मेरी ही तरह उस समय के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पाया कि तब राजनीति में चिंतन कम्युनिस्ट अथवा गैर–कम्युनिस्ट में बॅंटा हुआ होता था। संघ से पाए गौरवशाली एवं अनन्य देशभक्ति के संस्कारों ने मेरे अंदर उस संगठन के प्रति एक पूर्वग्रह पैदा कर दिया, जो अपनी मातृभूमि से इतर किसी विदेशी शक्ति के प्रति अपनी निष्ठा का निर्लज्जतापूर्वक प्रदर्शन करता था। उन्हीं दिनों मैंने जार्ज आरवेल का प्रसिद्ध उपन्यास ‘एनिमल फार्म’ पढ़ा, जो साम्यवाद के विरूद्ध एक व्यंग्यात्मक कहानी है और उन्हीं की पुस्तक ‘नाइनटीन एटी फोर’ पढ़ी, जो कि दुनिया को मानव मूल्यों पर सर्वशक्मिान निरंकुश सत्ता के विनाशकारी प्रभाव के प्रति चेतावनी देती है।

जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की तब भारत को इस विनाश–लीला की संक्षिप्त किंतु क्लेशकारी अनुभूति हुई। सन 1977 में उनको और उनकी पार्टी को जिस चुनावी हार का स्वाद चखना पड़ा, उसका निस्संदेह ही भारत की राजनीति और राजनितिज्ञों पर सुखद असर हुआ; किंतु शासन–तंत्र में जो आदतें पनप गई थीं, वे बनी रहीं। ‘नाइटीन एटी फोर’ एक निरंकुश शासन तंत्र के विषय में है, जिसमें बिग ब्रदर (बड़े आका) प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उन्नत टेलीस्क्रीन के माध्यम से अपने राज्य की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं। हाल के सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए प्रगति ने आरवेल की कई भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया है। कम्युनिस्ट निरंकुश शासन तंत्रों के विघटन के साथ–साथ पर्सनल कंप्यूटर, ई–मेल, इंटरनेट इत्यादि के क्षेत्र में विस्मयकारी प्रगति होने से हो ऐसा संभव हुआ।

प्रश्नः जेपी आंदोलन के दिनों में आप जनसंघ के अध्यक्ष थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण से आपकी पहली भेंट कब हुई?

उत्तरः जीवन में किसी संदर्भ में आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो शायद ही जानते हैं कि बाद में किसी बिल्कुल ही भिन्न संदर्भ में अनपेक्षित रूप से आप दोनों उन्हीं मुद्दों पर एक–दूसरे के निकट हो जाएंगे, जिन्हें आप दोनों पूरा करना चाहते हैं। भारतीय दर्शन से प्रभावित स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग की एक पुस्तक में मैंने इस संबंध में पढ़ा था। इसे उन्होंने ‘सिक्रॉनीसिटी’ कहा है। जुंग कहते हैं-‘यह लोगों के बीच उद्देश्यजन्य एक मिलन है।’ जो कि सार्थक संबंधों की एक अंतर्तम लय है, जो प्रारंभ में दृष्टिगोचर नहीं होता है और जिसे प्रत्यक्ष उद्देश्य के संदर्भ में स्पष्ट भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे महत्वपूर्ण, अकसर जीवन को बदल देने वाले, संपर्क प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होते हैं। मैं अपने जीवन में जयप्रकाश नारायण से अपनी पहली मुलाकात को ‘सिक्रॉनीसिटी’ का उदाहरण मानता हूं।

जयप्रकाश जी के साथ मेरा परिचय ‘आर्गेनाइजर’ के दिनों से था। वास्तव में उन्होंने लोकतंत्र और चुनाव सुधार पर मेरा कोई आलेख पढ़ा था और मुझे फोन किया था कि ‘क्या आप आकर मुझसे मिल सकते हैं?’ मैं तुरंत तैयार हो गया। इसके बाद मैंने उनसे कई बार मुलाकात की। जब उन्होंने न्यायमूर्ति वी.एम. तारकुंडे की अध्यक्षता में चुनावी सुधार पर अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया तो उन्होंने उसमें सहयोग देने के लिए कहा। मैंने चर्चा पत्र तैयार करके उस अभियान में सहयोग दिया। इस पूर्व परिचय ने उनके साथ निकट और मजबूत राजनीतिक संबंध बनाने में मदद की, जब मैं जनसंघ का अध्यक्ष बना।

सन 1973 के शुरू में एक दिन जयप्रकाश जी ने मुझे अपने घर बुलाया और कहा, ‘मैं गांधीजी की हत्या में संघ की भूमिका के बारे में सतत आरोप सुनता रहा हूं। मैं इस विषय का अध्ययन विस्तारपूर्वक करना चाहता हूं और चाहूंगा कि आप मुझे अपनी ओर से सभी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराए।’ मैंने उनकी सभी जिज्ञासाओं का उत्तर दिया और लिखित साक्ष्य के साथ सभी पहलुओं के संबंध में उन्हें संपूर्ण सूचना भेज दी। कुछ दिनों बाद जयप्रकाश जी ने मुझे बुलाया और कहा, ‘मैंने इस विषय का समग्र अध्ययन कर लिया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि गांधीजी की हत्या में संघ की कोई भूमिका नहीं थी।’

मुझे 23 फरवरी, 1975 को दूसरी बार जनसंघ का अध्यक्ष चुना गया। अगले माह 7 मार्च को दिल्ली में जनसंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन था। हमारे आग्रह पर उसमें जयप्रकाश जी आए। उन्हें उनके पुराने सहयोगियों ने रोकना भी चाहा। फिर भी आए। उन्होंने कहा कि ‘जनसंघ के इस अधिवेशन में देश को यह बताने के लिए मैं आया हूं कि जनसंघ न तो फासिस्ट पार्टी है और न ही प्रतिक्रियावादी।’

प्रश्नः आपको इमरजेंसी लगाए जाने की सूचना कब और कैसे मिली?

उत्तरः एक संसदीय समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिए हम बेंगलुरू पहुंचे। वहां हवाई अड्डे पर लोकसभा अधिकारियों ने हमारी आगवानी की। यह बात है, 25 जून, 1975 की। अगले दिन सुबह करीब साढे सात बजे फोन की घंटी बजी। स्थानीय जनसंघ कार्यालय से फोन था। सूचना थी, एक कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण सहित अनेक बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जिनमें तीन कांग्रेस के नेता थे। दूसरी सूचना थी कि आप लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ रही है। मैंने पीटीआई के एन. बालू को दिल्ली फोन किया। उन्हांेने पहली सूचना की पुष्टि की और समाचार को पढ़कर सुनाया। उसे पढ़ते हुए वे हंसे और कहा कि एक दिलचस्प खबर है कि जनसंघ के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी भी गिरफ्तार किए गए हैं। इस प्रकार मैंने अपनी गिरफ्तारी की खबर गिरफ्तारी से पहले ही प्राप्त कर ली थी।

एन. बालू ने मुझे समाचारों से अवगत रखने का प्रस्ताव अपनी तरफ से रखा। अगले दो घंटों तक हर आधे घंटे बाद वे मुझे नवीनतम खबरें देते रहे। सुबह 8 बजे की मुख्य समाचार बुलेटिन में मैंने यह सुनने के लिए रेडियो खोला कि देखें, इसमें और क्या कहा जाता है। देवकीनंदन पांडे, विनोद कश्यप और कृष्ण कुमार भार्गव की परिचित आवाजों की बजाए मैं सुन रहा था इंदिरा गांधी की आवाज। उन्होंने घोषित किया कि राष्ट्रपति ने संविधान की धारा 352 के तहत आंतरिक उत्पात की आशंका के कारण इमरजेंसी घोषित कर दी।

एन. बालू ने मुझे समाचारों से अवगत रखने का प्रस्ताव अपनी तरफ से रखा। अगले दो घंटों तक हर आधे घंटे बाद वे मुझे नवीनतम खबरें देते रहे। सुबह 8 बजे की मुख्य समाचार बुलेटिन में मैंने यह सुनने के लिए रेडियो खोला कि देखें, इसमें और क्या कहा जाता है। देवकीनंदन पांडे, विनोद कश्यप और कृष्ण कुमार भार्गव की परिचित आवाजों की बजाए मैं सुन रहा था इंदिरा गांधी की आवाज। उन्होंने घोषित किया कि राष्ट्रपति ने संविधान की धारा 352 के तहत आंतरिक उत्पात की आशंका के कारण इमरजेंसी घोषित कर दी।

प्रश्नः संसदीय समिति में कौन-कौन थे? आप लोग कहां ठहराए गए थे? विचार का विषय क्या था?

उत्तरः वह संयुक्त संसदीय समिति थी। जिसके अध्यक्ष दरबारा सिंह थे। समिति में अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामनंदन मिश्र, मधु दंडवते और मैं था। हम लोग कर्नाटक विधानसभा के पास विधायक निवास में ठहराए गए थे। वह समिति दल बदल विरोधी कानून के प्रारूप पर कार्य कर रही थी। उसी की बेंगलुरू में 26 और 27 जून, 1975 को बैठक रखी गई थी। जिसके लिए वाजपेयी जी कुछ दिन पहले ही वहां चले गए थे।

प्रश्नः आप लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कब आई? क्या आप लोग गिरफ्तारी के लिए तैयार थे?

उत्तरः थोड़ी देर में ही अटल जी आए। वे दूसरे कमरे में थे। उन्होंने कहा कि हम लोग नाश्ता कर लें और पुलिस की प्रतीक्षा करें। इसलिए अटल जी और मैं नाश्ते के लिए निचली मंजिल की केंटीन में गए। अभी हम नाश्ते की टेबुल पर ही थे कि जनसंघ का एक कार्यकर्ता आया। उसने बताया कि पुलिस आ गई है और बाहर हमारी प्रतीक्षा कर रही है।

केंटीन से बाहर निकलते ही हमारे सामने एक पुलिस अधिकारी आया। उसने कहा कि वह हमें गिरफ्तार करने आया है। हम लोग अपने–अपने कमरे में अपना सामान तैयार करने लगे। इस बीच कमरे में आधा दर्जन पत्रकार और बहुत से कार्यकर्ता एकत्र हो गए थे। हमने एक संयुक्त वक्तव्य बनाया। जिसमें कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में 26 जून, 1975 की वही महत्ता होगी जो स्वाधीनता आंदोलन में 9 अगस्त, 1942 की है। इस तरह लगभग 10 बजे हम विधायक निवास से पुलिस के साथ चले। हमें कोई वारंट नहीं दिखाया गया। चलते वक्त दरबारा सिंह हम से मिले। वे कांग्रेस के नेता थे। जिस तरह हमारी गिरफ्तारी हुई थी उस पर उन्होंने अपनी अप्रसन्नता प्रकट की। वे खिन्न हुए। हमें हाई ग्राउंड पुलिस थाने में ले जाया गया। वहां बेंगलुरू जनसंघ का एक युवा कार्यकर्ता गोपीनाथ आया और हमारे उपयोग के लिए एक ट्रांजिस्टर दिया। वह मेरे साथ जेल जीवन में बना रहा।

हमें पुलिस स्टेशन में दिनभर रखा गया। वह इंतजार की घड़ियां थीं, हमारे लिए भी और पुलिस वालों के लिए भी। क्योंकि पुलिस अफसरों को भी यह स्पष्ट नहीं था कि हमें किस तरह के नजरबंदी आदेश में गिरफ्तार किया जाना है। वह आदेश दिल्ली से आया कि हमें मीसा में बंद किया जाना है। तब शाम सात बजे हमारी गिरफ्तारी हुई। हमें रात आठ बजे जेल ले जाया गया। मैंने अपनी डायरी में लिखा-‘26 जून, 1975 इतिहास में भारतीय लोकतंत्र का आखिरी दिन साबित होगा।’ ऐसा ही हमने समझा था; पर आशा की थी कि यह आशंका निर्मूल सिद्ध होगी।

प्रश्नः आचार्य जे.बी. कृपलानी ने अपने संस्मरण ‘मेरा दौर’ में ‘तानाशाही’ शीर्षक से लिखा है कि ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीस साल के शासन के बाद आधुनिक भारतीय इतिहास के त्रासद अध्याय की षुरूआत 1975 में आपातकाल की घोषणा के साथ ही नहीं हुई। यह काफी पहले ही शुरू हो गया था, जब 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कार्यसमिति से भी पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने आर्थिक मामलों पर ‘कुछ फुटकर विचार’ नाम से चर्चा कराई और अफसोस की बात है कि कांग्रेस ने उनकी मनमानी को स्वीकार कर लिया। उनके मनमाना काम-काज और फैसलों की शुरूआत यहीं से हुई, जो आगे चलकर नियमित चीज बन गई।’ कृपलानी जी ने इसका पूरा व्यौरा दिया है और बताया है कि कैसे इंदिरा गांधी तानाशाह बनती चली गई। इस बारे में लालकृष्ण आडवाणी का मत जो है वह उनकी डायरी में इस प्रकार छपा है।

आपातकाल की घोषणा के साथ ही नहीं हुई। यह काफी पहले ही शुरू हो गया था, जब 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कार्यसमिति से भी पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने आर्थिक मामलों पर ‘कुछ फुटकर विचार’ नाम से चर्चा कराई और अफसोस की बात है कि कांग्रेस ने उनकी मनमानी को स्वीकार कर लिया। उनके मनमाना काम-काज और फैसलों की शुरूआत यहीं से हुई, जो आगे चलकर नियमित चीज बन गई।’ कृपलानी जी ने इसका पूरा व्यौरा दिया है और बताया है कि कैसे इंदिरा गांधी तानाशाह बनती चली गई। इस बारे में लालकृष्ण आडवाणी का मत जो है वह उनकी डायरी में इस प्रकार छपा है।

उत्तरः प्रत्येक अपराध अपनी पीछे अपना निशान छोड़ जाता है। इसलिए पीछे मुडकर देखने पर ऐसा लगता है कि शुरू से ही इमरजेंसी लगाने का विचार इंदिरा गांधी में था। वे इसे अपने लिए अंतिम हथियार मानती थीं। 1971 के लोकसभा चुनाव में उनके चुने जाने को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, तभी से खतरे के बादल मंडराने लगे थे। उसका पहला लक्षण दिखा जब न्यायपालिका की स्वतंत्रता के हनन का प्रयास प्रारंभ हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुनावी कदाचार के मामले में इंदिरा गांधी अपने पक्ष में निर्णय करवाना चाहती थीं।

जनसंघ ने 1971 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसे प्रेस के लिए जारी किया गया था। जिसमें कहा गया था कि संसद में दो तिहाई बहुमत होने से कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और मानदंड का पहले से अधिक तिरस्कार करेगी। ऐसा होने भी लगा जब इंदिरा गांधी की सरकार ने जे.एम. शेलात, के.एस. हेगड़े और ए.एन. ग्रोवर जैसे तीन वरिष्ठ जजों की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए न्यायमूर्ति ए.एन. रे को सर्वोच्च न्यायलय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। ए.एन. रे सिद्धार्थ शंकर रे के निकट संबंधी थे। सिद्धार्थ शंकर रे उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। वे लोकतंत्र को कुचलने में प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद विधि सलाहकार रहे। वह निर्णय ‘प्रतिबद्ध न्यापालिका’ के इरादे से किया गया था। जिसके पक्ष में उन दिनों कांग्रेसी और वामपंथी नेता उत्साहपूर्वक दलील देते थे। राष्ट्रपति वी.वी. गिरि की आपत्ति के बावजूद वह निर्णय किया गया।