सामान्यतः वामपंथ कोई एक विचारधारा नहीं बल्कि साम्यवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद इत्यादि विचाधाराओं का सामूहिक नाम है. वामपंथ मात्र राजनीति ही नहीं बल्कि समाज, अर्थ, कला आदि मानव जीवन के हर क्षेत्र में स्वयं को प्रगतिशीलता अलंबदार मानता हैं. पं. दीनदयाल उपाध्याय इसे परिभाषित करते हुए लिख़ते हैं,”मैं जीतूँगा, मैं ही सबसे बड़ा हूँ. सब मेरे लिए है’ यह भावना अहंकार को जन्म देती है. इसी अहंकार में से पूँजीवाद आया, इसी में से समाजवाद आया.” भले ही वामपंथ समानता के दावे करता हो पर प्रतिद्वंदिता वहाँ भी नहीं रूकती. पूँजीवाद में अगर प्रतियोगिता है तो साम्यवाद भी इससे अछूता नहीं है. पूँजीवाद में प्रतियोगिता प्रधान होती हैं किंतु साम्यवाद में भी यह रूकती नहीं हैं. साम्यवाद में वर्गों के मध्य प्रतियोगिता होती है. यही वामपंथ की वास्तविकता है.

सामान्यतः वामपंथ कोई एक विचारधारा नहीं बल्कि साम्यवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद इत्यादि विचाधाराओं का सामूहिक नाम है. वामपंथ मात्र राजनीति ही नहीं बल्कि समाज, अर्थ, कला आदि मानव जीवन के हर क्षेत्र में स्वयं को प्रगतिशीलता अलंबदार मानता हैं. पं. दीनदयाल उपाध्याय इसे परिभाषित करते हुए लिख़ते हैं,”मैं जीतूँगा, मैं ही सबसे बड़ा हूँ. सब मेरे लिए है’ यह भावना अहंकार को जन्म देती है. इसी अहंकार में से पूँजीवाद आया, इसी में से समाजवाद आया.” भले ही वामपंथ समानता के दावे करता हो पर प्रतिद्वंदिता वहाँ भी नहीं रूकती. पूँजीवाद में अगर प्रतियोगिता है तो साम्यवाद भी इससे अछूता नहीं है. पूँजीवाद में प्रतियोगिता प्रधान होती हैं किंतु साम्यवाद में भी यह रूकती नहीं हैं. साम्यवाद में वर्गों के मध्य प्रतियोगिता होती है. यही वामपंथ की वास्तविकता है.

वैचारिक क्रीड़ा का क्षेत्र रहे वामपंथ की यथार्थ परिणीति तत्कालीन रूस में परिलक्षित हुईं. लेकिन सत्ता शिखर पर पहुंचने के पश्चात् वामपंथ ने सिद्धांत और यथार्थ का फर्क दुनिया को प्रदर्शित किया. इतिहासकार लार्ड ऐक्टन कहते हैं, ‘शक्ति की प्रवृति भ्रष्टता क़ी ओर उन्मुख होती है और निरंकुश शक्ति सभी कों भ्रष्ट बना देती है.’ साम्यवाद विचारात्मक परिवर्तन के बजाय शक्ति आधारित हिंसा पर अधिक जोर देती हैं. गृहयुद्ध के दौरान लेनिन ने ‘युद्ध साम्यवाद’ की नीति अपनाई. किसानों से जबरदस्ती अनाज की वसूली की गयी, आतंक का साम्राज्य कायम हुआ, बेगार के रूप में लोगों को जबरदस्ती खनन और उत्पादन में झोंका गया. लेनिन की गलत आर्थिक नीतियों के कारण उत्पन्न अभाव से लगभग पचास लाख व्यक्ति मारे गए. इस समय यदि ‘महान पूँजीवादी’ अमेरिका ने खाद्य सामग्री तथा दवाइयों के रूप में सहायता नहीं भेजी होती तो और लोग मरते. ऐसे में बोलशेविको के विरुद्ध रूस में विद्रोह हो गया. 1920- 21 में होने वाले इस विद्रोह का लेनिन ने अत्यंत क्रूरता से दमन किया. मार्च, 1917 ई. की क्रांति के पश्चात् बोल्शेविकों ने चेंका(cheka) नामक एक विशेष न्यायालय की स्थापना की तथा इसके माध्यम से शुरूआती कुछ महीनों में ही दस हज़ार तथा 1924 तक तक़रीबन दो लाख वैचारिक विरोधियों की हत्या कर दी. चेंका के अध्यक्ष फेलिक्स डेरजिस्की का मानना था कि सर्वहारा के शक्ति प्रदर्शन के लिए यह अतिवाद नितांत आवश्यक है.

माओ भी इसमें पीछे नहीं रहा था. उसने वर्ष 1958 से 1962 तक के कुल तीन सालों में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड के तहत जो महान साम्यवादी प्रयोग किया उसकी परिणीति ये हुईं की अकाल की विभीषिका के कारण लगभग साढ़े तीन करोड़ लोगों की मृत्यु हो गयी. इसके पश्चात् माओ ने ‘सैकड़ो फूलों को खिलने दो’ (हंड्रेड फ्लावर्स कैंपेन) की शुरुआत की. इसे चीन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के स्वर्णिम अवसर के तौर पर देखा जाने लगा. लोगों को लगा कि वामपंथ की कथनी और करनी के बीच का भेद मिट गया है. कुछ महीनों के इस कैम्पेन में खुलकर माओ और कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना की जाने लगी. किंतु वास्तव में यह चीनी कम्युनिज्म का एक षड़यंत्र था जो अपने असहमति रखने वालों की पहचान करना चाहता था, ताकि उन्हें कुचल सके. और हुआ भी ऐसा ही, जब माओ ने सांस्कृतिक क्रांति (कल्चरल रिवोल्यूशन) की घोषणा की. वर्ष 1966 से 1976 तक चले इस महान क्रांति रक्षा कार्य के दौरान 10 वर्षों में लगभग दो करोड़ से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गयी. जो इस क्रांति के मुख्य कार्यकर्ता थे, वे ज्यादातर 18 साल से कम उम्र के बच्चे थे. वामपंथ को अपने लिए सदैव ऐसे वर्ग की तलाश होती है, जिनके दिमाग़ में आसानी से यह सब भरा जा सके. माओ के इस कुकृत्य ने चीन की एक पूरी पीढ़ी बर्बाद कर दी.

हालांकि इस प्रकार के नृसंशात्मक योजनाओं के इतिहास में जोसेफ़ स्टालिन ने भी अपना योगदान दिया, जिसने क्रांति की अक्षुणता और वैचारिक शुद्धि के नाम पर ‘द ग्रेट पर्ज’ अभियान चलाकर बृहत पैमाने पर अपने विरोधियों की हत्याएं करवाई. वैसे भी स्टालिन का कहना था कि, “अकेली मृत्यु हादसा है, जबकि लाखों मृत्यु एक आंकड़ा है.” भारत के सन्दर्भ में लें तो, 70 के दशक में दशक में जब लोहियावाद ने समाजवाद को एक नया कलेवर दिया तो परोक्ष रूप से जातिवाद इस नये समाजवाद का संबल बना. तब सामंतवाद की समाप्ति के नाम पर चुनिंदा जातीय आधार पर हत्याएं तक वाजिब ठहराई जाने लगीं. और व्यापक तौर पर हत्याएं हुईं भी, 80 और 90 के दशक का बिहार इसका उदाहरण हैं.

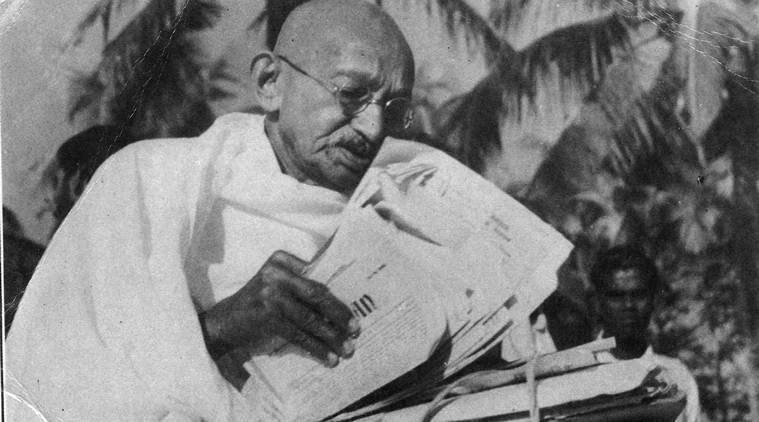

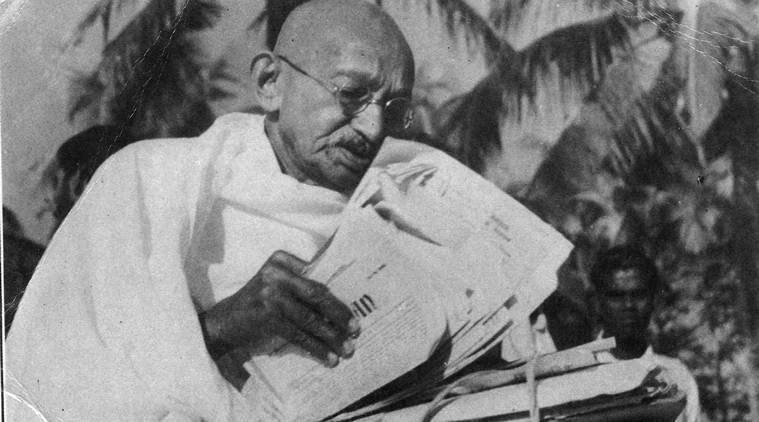

वामपंथ भले ही प्रगतिशीलता के दावे करता हो पर विचारों में अत्यंत रूढ़ होता हैं. मार्क्स ने दुनियाभर किसानों को निकम्मा बेकार और बैल बुद्धि, आलू का बोरा, क्रांति के लिए अनुपयोगी कहा था. जिसका पालन जीवनभर सारे मार्क्सवादी करते रहे. उनके लिए सारी क्रांति और समानता मजदूरों पर आकर रुक गयी, तथा आवश्यकता पड़ने पर किसानों का भी दमन किया गया बोलशेविक क्रांति की सफलता के पश्चात् लेनिन, बुखारिन स्टालिन आदि एकमत थे कि किसानों का शोषण करके ही उद्योगो कों खड़ा किया जा सकता था.स्टालिन तो हर अकाल कों किसानों कों निपटाने का एक अवसर मानता था. वामपंथ ने परंपरागत सहयोगी किसान और मजदूरों के बीच भी दरार पैदा की. गाँधी जी का कहना था,’मेरे विचार में मजदूरों को राजनीतिज्ञों के दाँव-पेंच के मोहरे कभी नहीं बनना चाहिए. केवल अपने बलबूते पर कार्यक्षेत्र में प्रभाव जमाना चाहिए.’

वैश्विक राजनीति में समाजवादी सिद्धांतो का नम्यता के साथ प्रयोग हुआ है. आज जिन तानाशाहों के उदाहरण देकर अपने राजनीतिक और वैचारिक विरोधियों पर वामपंथियों द्वारा देश में फासीवाद के आरोप लगाये जाते रहें है, वे भी मूलतः समाजवादी ही रहे थे. जैसे बेनिटो मुसोलिनी जिसकी प्रसिद्धि इटली में एक समाजवादी पत्रकार की रहीं थी. अपने अख़बार ‘पोपोलो डी इटेलिया’ में उसने लोकतंत्र हेतु प्रचारात्मक, अंतर्राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद की निंदा और पूँजीवाद को हिंसा द्वारा उखाड़ फेंकने जैसे विचारों के समर्थन में कई लेख लिखें. अब एडोल्फ हिटलर को ही ले तो राजनीति में उसका प्रवेश एंटन ड्रेक्सलर द्वारा 1918 ई. में गठित ‘जर्मन वर्कर्स पार्टी’ के माध्यम से हुआ. इस दल पर अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित करने के बाद हिटलर ने इसका नाम रखा ‘ राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रम दल’. इसे ही संक्षेप में नात्सी या नाज़ी पार्टी कहा जाता था. और वैसे भी सर्वसत्तावाद तो वामपंथ के लिए सदैव एक आदर्श रहा है, बस उसे पाने के लिए इन दोनों तानाशाहों ने अपने सिद्धांतो में आवश्यक परिवर्तन कर लिए अर्थात् समाजवाद को छोड़ हीगल के अनुयायी बन गये. रही तानाशाही की बात तो वह भी वामपंथ के लिए कोई नई बात नहीं, क्योंकि वामपंथियों के सारे आदर्श नायक डिक्टेटर ही रहें हैं, चाहें वह स्टालिन हो, फिदेल कास्त्रो हो, या माओ.

मुसोलिनी और हिटलर ने भी समाजवाद का नारा दिया फिर उसे राष्ट्रीय समाजवाद में परिवर्तित किया. धीरे -धीरे उनके राष्ट्रवाद ने उनके समाजवाद को अतिव्यापित किया और फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता और जम्हूरियत को निगल लिया. लेनिन, स्टालिन और माओ भी इससे अलग नहीं हैं. उन्होंने ने भी यही किया, बस राष्ट्र के बजाय सर्वहारा की सत्ता के नाम पर. यूँ कहें कि, जिस पूँजीवाद के उन्मूलन के नाम समाजवाद का उदय हुआ उसने अंततः लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का ही दमन किया. वामपंथ का सर्वसत्तावाद तो एक समय के बाद अपने सहयोगियों को भी बर्दाश्त नहीं करता. स्टालिन ने सत्ता प्राप्ति के बाद पहले लेनिन के मित्र गोर्की की हत्या करवाई फिर लाल सेना के प्रमुख ट्राटस्की, और बुखारीन की. फिदेल कास्त्रो ने भी चेग्वेरा के हत्या के षड़यंत्र में भाग लिया. माओ भी पीछे नहीं रहा, अपनी निरद्वन्द सत्ता कायम रखने के नाम पर अपने संघर्ष के दौर के साथियों लिउ शाओ ची, चू तेह और देंग सियाओ पिंग आदि को भी नहीं बख्शा.

वामपंथ के लिए अवसरवादिता का पहलू विशेष महत्त्व रखता है. अवसर के अनुकूल निष्ठा बदलने की कला वामपंथियों का विशेष गुण होता है. उदाहरणस्वरुप जिस साम्यवाद के कट्टर शत्रु के रूप में हिटलर की यूरोप में पहचान थी, अवसर पाते ही स्टालिन ने उससे संधि करने में देर नहीं की. अगस्त, 1939 में रैमन ड्राप एवं मालटोव ने मास्को संधि द्वारा पूर्वी यूरोप का आपस में बँटवारा कर लिया. सितम्बर में जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया तो उसके पूर्वी हिस्से पर कब्ज़े के लिए स्टालिन को निमंत्रित किया. किसी भी कम्युनिस्ट दल ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि इसके पक्ष में तर्क देते रहे. उनमें कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पी. सी. जोशी भी शामिल थे जो हिटलर की कार्यवाहियो का औचित्य साबित कर रहे थे.यही नहीं जब हिटलर फ्रांस को रौंद रहा था तब भी यही साम्यवादी उसका समर्थन कर रहे थे.

लेकिन जब एक पूर्व समाजवादी तानाशाह हिटलर ने एक साम्यवादी तानाशाह स्टालिन के साथ अनाक्रमण संधि तोड़कर ‘ऑपरेशन बारबोसा’ के तहत सोवियत संघ पर हमला किया तो अब यही साम्यवाद का मसीहा स्टालिन घोर पूंजीवादी राष्ट्र ब्रिटेन और अमेरिका के साथ हो लिया. स्पष्ट हैं कि अवसरों के अनुकूल निष्ठां बदली भी जा सकती है. इस अवसर के अनुकूल भारत के साम्यवादी भी ब्रिटिश सत्ता के ‘जनयुद्ध’ और 1942 की अगस्त क्रांति के विरुद्ध अंग्रेजों के ‘जनकार्यों’ में सहयोगी हो गये. अवसरवाद के अन्य उदाहरण में चीन कों ही लें. चीन ने भी अस्सी के दशक में साम्यवाद को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि अपनी साम्राज्यवादी कुंठा की पूर्ति के लिए सशक्त अर्थव्यवस्था चाहिए थी और उसके लिए चाहिए था एक बड़ा बाजार.

21वीं सदी में, वामपंथ और कट्टरपंथी इस्लाम तेजी से निकट आये हैं. अगर आज दुनिया भर के कम्युनिस्टों और इस्लामी कट्टरपंथियों के बीच निकटता दिख रही है तो उसकी वजह इनके बीच समानता के कुछ बिंदु हैं. इस्लाम एक धर्म के रूप में पूरे विश्व पर व्यापित होना चाहता है और कम्युनिज्म विचारधारा के रूप में. साम्यवाद हो या इस्लाम दोनों को अपने अनुयायियों से पूर्ण वैचारिक समर्पण चाहिए. यूँ कहें की दोनों को अपने प्रसार के लिए एक दूसरे की जरुरत हैं. वामपंथ के लिए कम्युनिज्म और समाजवाद उसकी वैचारिक ढाल है तो कट्टरपंथी इस्लाम उसकी तलवार. पिछले लगभग एक दशक से राष्ट्रवाद जिसे वामपंथी बुद्धिजीवी दक्षिणपंथ भी कहते हैं, की भावना विश्व में नये सिरे से मजबूत हो रही है, विशेषकर एशिया और अफ्रीका में. सोवियत संघ के अवसान और चीन के बाजारवाद की ओर मुड़ने के पश्चात् वामपंथ नैतिक रूप से दिनोदिन ढलान की ओर बढ़ रहा है. रही इस्लामी चरमपंथ की बात तो उससे पूरी दुनिया असुरक्षित और त्रस्त है ऐसे में वामपंथियों ने गाँधीवाद का एक नया कलेवर अपना लिया हैं. गाँधीवाद इनके लिए एक सुसभ्य आवरण है जिसका इस्तेमाल ये वामपंथी अपने कुकर्मो को ढकने के लिए करते रहें हैं. जैसे अगर इन्हें अपने प्रतिपक्ष की गलतियों को उभारना हैं या उन्हें नीचा दिखाना हो तो ये गाँधीवाद के आलोक में तर्क देना शुरू कर देंगें.

अपने तर्कों में वामपंथी राष्ट्रद्रोह की सीमा तक जा पहुंचते हैं. अपनी किताब ‘भारत विभाजन के गुनहगार’ में राममनोहर लोहिया लिखते हैं, ‘अपने स्वभाव से कम्युनिस्टी दाँवपेंच का स्वरुप ऐसा है कि यह तभी जनता में शक्ति ला सकता है जब उनकी सफलता हो, अन्यतः लाज़िमी तौर पर यदि सफलता न मिले तो जनता को कमजोर करने में ही सहायक होते हैं.’ अंतर्राष्ट्रीयतवाद के नाम पर स्वयं के राष्ट्र से द्रोह वामपंथ का इतिहास रहा है. अब लेनिन कों ही लें, लेनिन को जर्मनी द्वारा प्रश्रय दिया जा रहा था. प्रथम विश्वयुद्ध में रूस को अंदर से तोड़ने के लिये जर्मनों का सबसे बड़ा हथियार लेनिन ही था. जैसे ही विद्रोह शुरू हुआ जर्मन ख़ुफ़िया सेवा ने तुरंत लेनिन कों मास्को पहुंचाया और उसकी सुरक्षा की, और जारशाही के विरुद्ध विद्रोह में हर तरह उसका सहयोग किया. भारत के सन्दर्भ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को ही याद कर लें, जब वामपंथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध अंग्रेजी सत्ता के साथ खड़ा था. यही नहीं, भारत विभाजन के लिए कटिबद्ध मुस्लिम लीग के प्रति समर्थन दिखाने में भी वामपंथ ने संकोच नहीं किया. लोहिया जी कहते हैं,’साम्यवाद तो पृथकतावाद है….’ आजादी के दौर में अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे देश को वामपंथ ने हिंसा की ओर धकेलना शुरू किया. तेलंगाना में कम्युनिस्ट की गतिविधियां देखकर ही बिनोबा ने भूदान आंदोलन शुरू किया.

जो वामपंथी पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गाँधी को बुर्जुआ नेता और पूँजीपतियों का एजेंट कहकर कोसते रहे वहीं उनकी मृत्यु के पश्चात् पचास के दशक में उनकी वैचारिक विरासत से अपनी निकटता प्रकट करने लगे. यहाँ तक कि गाँधीवाद और मार्क्सवाद को आधारभूत रूप से समान घोषित किया जाने लगा. समानता के बिंदुओं जैसे शारीरिक श्रम को महत्व, दलित- शोषित वर्ग के उत्थान की आकांक्षा, राज्यविहीन समाज आदि इन समानताओं की लक्षित कर मशरूवाला तो यहाँ तक कह जाते हैं, “साम्यवाद, हिंसारहित गाँधीवाद है और गाँधीवाद, हिंसायुक्त साम्यवाद है.”

आज वामपंथ ने ऐसा वैचारिक धुंध पैदा कर रखा हैं जिसमें गाँधीवाद कों अतिव्यापित कर दिया गया है. लेकिन यथार्थ में यह समानता का विचार दुर्भाग्यपूर्ण और कुंठाजनित तर्क अधिक लगता है. अब इन तथ्यों को भी परख लें. मार्क्सवाद मूलतः अनिश्वरवादी एवं भौतिकतावादी है. गाँधीवाद का आधार आध्यात्म और ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास है. मार्क्स धर्म को तिरस्कृत और शोषण का अस्त्र मानते थे जबकि गाँधी धर्म के प्रचंड समर्थक थे और धर्मविहीन राजनीति कों निरर्थक एवं पाप मानते थे. मार्क्स वर्ग संघर्ष और सर्वसत्तावाद के समर्थक हैं किंतु गाँधी जी वर्ग सामंजस्य और विकेंद्रित लोकतंत्र के. मार्क्स साध्य कों महत्व देते हैं जबकि गाँधी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता को मान्यता प्रदान करते हैं. मार्क्सवाद हिंसा की उपासना करता है और गाँधीवाद का आदर्श अहिंसा है. गाँधी जी का कहना था,” यदि भारत, हिंसा कों अपना सिद्धांत बना लेगा, तो मैं भारत में रहना नहीं पसंद करूँगा.” वहीं मार्क्सवाद की घृणा का उपदेश स्टालिन इन शब्दों में देता है, “आप अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से अपने शत्रु से घृणा करना सीखें बिना, उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं.” गाँधी जी भी राजनीतिक अराजकतावादी थे और राज्यविहीन समाज कों आदर्श मानते थे. लेकिन वो वामपंथियों की तरह सर्वसत्तावाद के समर्थक नहीं हैं. उनके आदर्श राज्य का अर्थ है, व्यक्ति स्वयं पर शासन करे.

रही त्याग और समाज के प्रति समर्पण की बात तो वामपंथ के इतिहास में किसी भी नेता ने स्वेच्छा से सत्ता नहीं छोड़ी है. लेनिन, स्टालिन, हो या माओ. कास्त्रो भी जब शारीरिक रूप से असक्त होने लगे तो अपने भाई राउल कों गद्दी थमा दी. और पीछे से शासन नियंत्रित करते रहे. जबकि गाँधी जी जीवन भर सत्ता से दूर, त्याग, समर्पण और सेवा के आदर्श बने रहे.इसी तुलना के परिपेक्ष्य में बिनोबा भावे ने कहा है, ” दोनों विचारधाराएं बेमेल हैं, उनका अंतर मूलभूत है और दोनों एक – दूसरे की कट्टर विरोधी हैं.” यही वो यथार्थ है जिसे वामपंथ को समझने की आवश्यकता है.

भारतीय संस्कृति, परंपरा और राजनीति वामपंथ के अनुकूल नहीं है. पं. दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं, “सृष्टि में संघर्ष ढूँढना ठीक नहीं. जहाँ संघर्ष हो, वहाँ एकता निर्माण करना, यह हमारी परंपरा है.” फिर भी भारतीय समाज ने एक विचारधारा के रूप में वामपंथ को आश्रय दिया है. किंतु वामपंथ ने इस सह्रदयता का दुरूपयोग कर भारतीय समाज को सदैव विखंडित करने का प्रयास किया है. फिर भी वामपंथ को भारत ने बार-बार मौके दिये हैं. वरिष्ठ पत्रकार रामबहादुर राय लिखते हैं, ‘एक भूल जब बार -बार दोहराई जाती है तो उसे तमस कहते हैं. वह जड़ता की निशानी होती है.’ तो क्या भारत की जनता आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी अपनी जड़ता और तमस से उबर नहीं पायी है?? इस प्रश्न को भविष्य के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, उत्तर बहुप्रतिक्षित है.